Category: Livre

Tags: alice miller, article, comportement violent, culture humaine, éducation, enfance, fessée, nature humaine, parents-conscients, psychanalyse, psychologie, respect, sciences humaines, sociologie, traumatisme, violence, violences éducatives

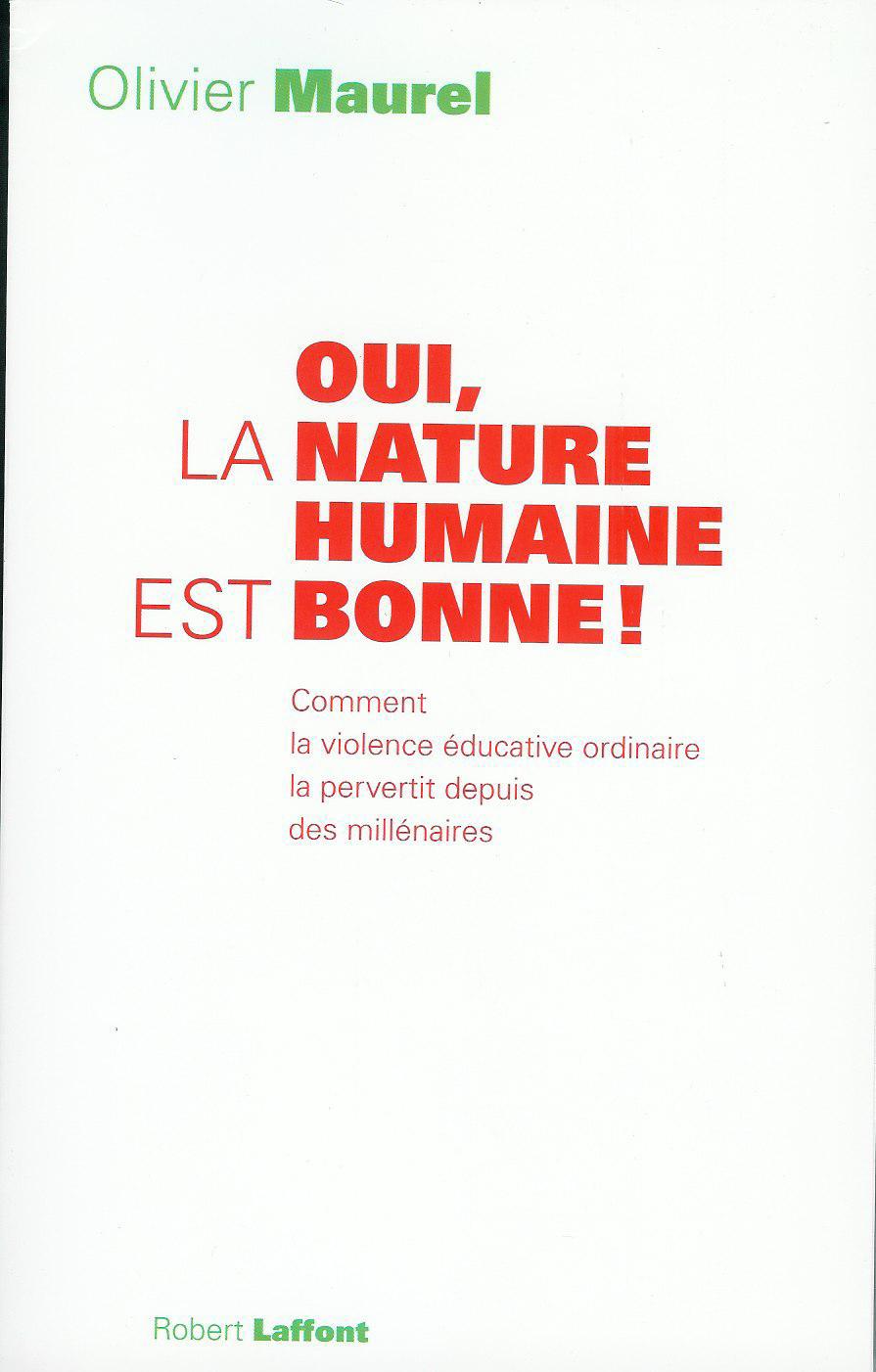

Comment la violence éducative la pervertit depuis des millénaires

Vient de paraître, le 22 janvier 2009, aux éditions Robert Laffont, mon dernier livre : Oui, la nature humaine est bonne ! Comment la violence éducative ordinaire la pervertit depuis des millénaires.

Bien que j’en sois l’auteur et que je sois donc tenu à un peu de modestie, j’ai la faiblesse de penser que ce livre est important. Et j’ai la chance que les responsables de la maison d’édition qui l’a accepté et publié (Robert Laffont) le pensent aussi. Ils – et surtout elles – ont beaucoup fait pour que ce livre atteigne son public. Elles en ont envoyé plus de 300 exemplaires aux journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision et d’internet, ce qui laisse espérer que ce livre ne passera pas inaperçu.

Son but est d’étudier un fait étrange. Comment se fait-il qu’aucun philosophe, théologien, sociologue, psychologue, historien ou psychanalyste n’ait jamais sérieusement tenu compte, dans tout ce qu’ils ont dit sur la nature humaine, du fait, pourtant indiscutable, que 80 à 90% des enfants ont été dressés par la violence (bastonnade, flagellation, etc.) depuis des millénaires ? Est-il pensable que ce dressage n’ait pas eu d’effets sur le corps, la santé, les comportements, la violence, mais aussi l’esprit, les idées, les cultures, les croyances, les religions de tous ceux qui l’ont subi ? En particulier, comment notre conception de la nature humaine, et donc de la nature des enfants, aurait-elle pu ne pas en être influencée ?

Depuis les premières civilisations dotées d’une écriture jusqu’à nos jours, on a attribué aux enfants (et donc à la nature humaine) la « folie » (proverbes bibliques), le « péché originel » (le christianisme), une « violence bestiale » (quantité de penseurs), des « pulsions » mortifères ou une « violence fondamentale » (la psychanalyse). Et cela sans tenir aucun compte de ce qu’on leur faisait subir dès leur petite enfance, ou en le justifiant.

Une fois qu’on a pris conscience du dressage violent subi par la majorité de l’humanité pendant toutes les années où le cerveau des enfants se forme, beaucoup de choses qui paraissaient incompréhensibles s’éclaircissent. Et la violence humaine notamment est beaucoup moins énigmatique. De même, une fois qu’on a compris que la Terre tournait autour du Soleil, on n’a plus eu besoin d’imaginer toutes sortes de théories bizarres pour expliquer le mouvement des planètes.

Cette découverte, ce n’est pas moi qui l’ai faite, c’est Alice Miller. Le but de mon livre est de briser le mur du silence qui, en France, a jusqu’à présent interdit à cette découverte d’être reconnue pour ce qu’elle est : une véritable révolution.

Ce livre n’est pas difficile à lire. Il expose le plus clairement possible la façon dont la violence éducative appliquée à presque tous les enfants a amené de tous temps les hommes à les considérer comme des êtres naturellement déraisonnables qu’il était indispensable de corriger violemment pour les civiliser. Avec, bien évidemment le résultat inverse : une humanité portée à la violence par la violence qu’elle a subie, portée à la soumission aux pires dictateurs ou gourous par l’habitude prise d’obéir, portée à la cruauté par la perte du sens de l’empathie. Tout cela est aujourd’hui largement confirmé par la connaissance du développement du cerveau et par la prise de conscience des remarquables capacités relationnelles innées des enfants : attachement, empathie, imitation.

En vous procurant ce livre, en envoyant ce message à vos amis et connaissances, vous aiderez à son lancement et vous participerez aux changements qu’il peut produire, je l’espère, dans les mentalités. Vous pouvez aussi, après l’avoir lu, dire ce que vous en pensez sur les sites des librairies en ligne ou sur votre blog si vous en avez un. Et si vous me faites part de vos réactions, j’en serai très heureux.

Ci-dessous les quatre premières critiques (j’espère qu’il y en aura d’autres !) et le sommaire du livre.

Psychologies Magazine, Février 2009.

Une bonne fessée, une gifle méritée... Dans ce livre très argumenté contre les châtiments corporels, un père de cinq enfants rappelle qu'en France, aujourd'hui encore, 84% des enfants sont frappés. Ces violences tolérées sont parfois source de dégâts : difficultés scolaires, comportements à risques, agressivité... A lire d'urgence avant de lever la main.

Marie-France Vigor

Catherine Dumonteil Kremer

Fondatrice de La Maison de l’Enfant et auteur de plusieurs livres sur l’éducation. Sur la liste de discussion Parents-conscients (sur Yahoo).

J'ai lu ce week end le dernier livre d'Olivier, "Oui la nature humaine est

bonne" chez Robert Laffont, je l'ai trouvé excellent. Je me suis régalée en

le lisant. Voilà réunis en un seul ouvrage presque tous les arguments contre la violence éducative, l'aveuglement sur cette violence au cours des siècles passés, mais aussi chez les psychanalystes, médecins, auteurs, religieux, etc. Je trouve qu'Olivier a eu beaucoup de courage de dénoncer sans aucune ambiguité les mauvais traitements à enfants. J'espère que son livre convaincra les sceptiques !

Alice Miller (sur son site)

C'est avec grand plaisir et soulagement que je vous annonce la parution du livre important d'Olivier Maurel.

Puisqu'après des millénaires d'obscurité presque totale, voilà un livre qui ose enfin jeter la lumière vers la vérité en montrant sans ambiguïté, sans crainte ni hésitation, que la nature humaine est bonne. Or, on la détruit systématiquement et constamment par l'éducation violente que presque chaque enfant doit subir dans les premières années de sa vie au moment le plus sensible, quand son cerveau se construit.

Depuis plusieurs années mais d'une autre façon je continue d'expliquer dans mes différents livres cette dynamique. Maurel poursuit ces recherches en montrant comment pendant des millénaires les pédagogues, les écrivains, les philosophes, les hommes d'Eglise se perdent dans le brouillard pour ne pas reconnaître la vérité si simple et claire mais, il est vrai, très douloureuse à tous le monde. Même les psychanalystes modernes, maintiennent encore que l'homme est né méchant, pervers, égoïste et que les adultes doivent le faire gentil, altruiste et empathique.

Dans toutes les cultures on est confronté au même déni, malgré le fait que la réalité montre le contraire, l'homme est né bon, capable d'apprendre l'amour et la compassion, mais cette richesse est engloutie juste à l'aube de son existence par les traitements qu'il subit.

Par exemple Saint Augustin qui était sévèrement battu à l'école et jamais soutenu par ses parents qui au contraire le ridiculisaient gravement, trouve dans ses Confessions "la solution" de sa situation tragique en écrivant qu'il est nécessaire de battre les enfants. Malheureusement, l'Eglise a adopté sa version et pendant seize centenaires elle a maintenu sans aucune hésitation la même version trompeuse malgré le fait que dans la bible Jésus a toujours dit qu'il fallait respecter les enfants et ne pas les battre.

C'est un livre que je vous souhaite de lire et relire aussitôt que possible, il est nécessaire, illuminant et accessible à tous le monde. La tragédie de l'être humain est si brillamment décrite et expliquée ici qu'il est totalement incompréhensible que les psychanalystes n'en ont pas encore pris connaissance et continuent d'écrire sur l'instinct destructeur de l'enfant.

Jacques Trémintin

Recension à paraître dans le numéro 917, du 19 février, de Lien Social

*Pour mettre fin à la violence éducative ordinaire*

On peut distinguer trois époques dans la prise de conscience de la maltraitance subie par les enfants.

La première, qui a duré des millénaires, est à peine troublée par quelques voix largement inaudibles face à la domination du déni. La violence dans l'éducation y est considérée comme banale et légitime : la douleur provoquée par les coups agirait sur la raison, la volonté et la mémoire de l'enfant, l'incitant donc à éviter de reproduire le comportement qui a causé le châtiment. Cette conviction perdure, d'autant plus qu'elle est confortée par les religions, les philosophies et les traditions éducatives.

La seconde époque trouve ses prémisses dans l'abolition, dans le code Justinien du VI^ème siècle, du droit de vie et de mort du père sur ses enfants ou dans le vote, en 1889, de la loi permettant la déchéance de la puissance paternelle. Mais, c'est vraiment dans la deuxième moitié du XX^ème siècle qu'elle s'amorce vraiment, avec la pénalisation des mauvais traitements sur mineurs. Ce mouvement reste toutefois incomplet, puisqu'il prétend ne viser que les actes qui "troublent gravement l'enfant", excluant par là même ceux qui le troublent, mais moins gravement !

Olivier Maurel est à l'initiative, avec d'autres auteurs comme Alice Miller, d'une réflexion qui inaugure la troisième époque : celle qui s'intéresse aux effets délétères de la violence éducative ordinaire que constitue "l'ensemble des moyens violents qui ont été et sont utilisés, tolérés et souvent recommandés pour faire obéir et pour éduquer les enfants". Olivier Maurel nous propose ici une somme de réflexions médicales, philosophiques, historiques, intellectuelles, éthiques qui viennent bousculer bien des idées reçues et apporter des éléments de compréhension sur le fonctionnement humain.

La thèse centrale de l'auteur consiste à réfuter le postulat d'un petit d'homme qui serait naturellement poussé à l'agressivité par ses pulsions ou sa nature animale. Le comportement humain consistant à humilier, torturer ou provoquer la douleur de son prochain ne se retrouve nulle part chez les autres espèces. Ces manifestations sont liées à un conditionnement et à une éducation qui le confrontent très tôt à la violence. L'attachement qui relie l'enfant à ses parents, pour peu qu'il soit fait de douceur, de tendresse et de sollicitude peut l'amener à reproduire la relation de bienveillance qu'il a reçue. Mais quand le sens de l'empathie a été détérioré très tôt et tout au long de l'enfance, les principes moraux peuvent tout autant devenir de véritables prothèses sur une fonction absente. Il ne faut donc pas se contenter de combattre la violence seulement quand elle est excessive, mais aussi quand elle est ordinaire, explique l'auteur, démontrant avec brio ses effets délétères tant au niveau individuel que collectif.

Sommaire

Avant-propos

Première partie - La violence éducative et ses effets sur les individus et les relations interpersonnelles

Chapitre I - Définition et nature de la violence éducative ordinaire

Chapitre II - Effets de la violence éducative sur ses victimes

Chapitre III - Violence éducative et relations interpersonnelles

Chapitre IV - L'apport de la neurobiologie à la compréhension des effets de la violence éducative

Chapitre V - Violence éducative et comportements innés

Deuxième partie - Violence éducative ordinaire et culture

Chapitre I - La violence éducative de ses origines à ses répercussions religieuses

Chapitre II - Un avatar du péché originel : la férocité animale de l'enfant et de l'homme

Chapitre III - Un nouvel avatar du péché originel et de la bestialité : la théorie des pulsions

Chapitre IV - Résistance des autorités médicales à la révélation de la maltraitance et des abus sexuels

Chapitre V - Une source d'illusion : la résilience

Chapitre VI - Violence éducative et littérature, ou la cécité et le silence des écrivains

Chapitre VII - Méconnaissance de la violence éducative dans les grandes études sur la violence

Chapitre VIII - La violence éducative ordinaire : une pratique culturelle dénaturante

Chapitre IX - Résistance de la violence éducative à sa remise en question

Troisième partie - Sortir de la violence éducative

Chapitre I - Réhabiliter notre vision de l'enfant, et donc de l'homme

Chapitre II - Prémisses d'un changement

Conclusion - Et si la nature humaine était bonne…

Annexes

1. Violences dans les institutions.

2. Précisions sur les effets du stress sur la santé.

3. Effets du stress sur la mémoire.

4. Violence éducative chez les !Kung.

Nombre de pages : 356

Commentaires récents